沈先生对于写作也不是一下就死了心。“跛者不忌履”,一个人写了30年小说,总不会彻底忘情,有时是会感到手痒的。直到1961年写给我的长信上还说,因为高血压,馆(历史博物馆)中已决定“全休”,他想用一年时间“写本故事”(一个长篇),写三姐(张兆和,沈从文的妻子——编者注)家堂兄三代闹革命。

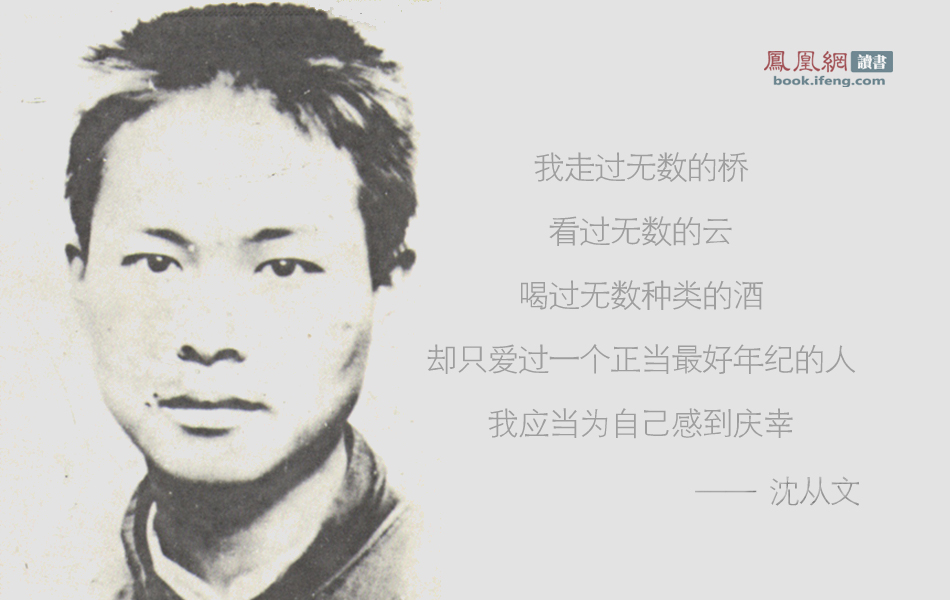

沈先生忽然改了行。他的一生分成了两截。1949年以前,他是作家,写了四十几本小说和散文;1949年以后,他变成了一个文物研究专家,写了一些关于文物的书,其中最重大的一本是《中国古代服饰研究》。一些读了他的小说的年轻读者觉得非常奇怪:他为什么不再写了呢?国外有些研究中国现代文学的学者也为之大惑不解。我是知道一点内情的,但也说不出个究竟。沈先生去世后,沈虎雏(沈从文之子——编者注)整理沈先生遗留下来的稿件、信件。我因为刊物约稿,想起沈先生改行的事,要找虎雏谈谈。去后,虎雏拿出几封信。一封是给一个叫吉六的青年作家的退稿信,一封是沈先生在1961年2月2日写给我的很长的信(这封信真长,是在练习本撕下来的纸上写的,钢笔小字,两面写,共12页,估计不下6000字,是在医院里写的;这封信,他从医院回家后用毛笔在竹纸上重写了一次寄给我,这是底稿),还有1947年我由上海寄给沈先生的两封信。看了这几封信,我对沈先生转业的前因后果,逐渐形成一个比较清晰的轮廓。

从一个方面说,沈先生的改行,是“逼上梁山”,是他多年挨骂的结果,“左”“右”都骂他。沈先生在写给我的信上说:“我希望有些人不要骂我,不相信,还是要骂。根本连我写什么也不看,只图个痛快。于是骂倒了。真的倒了。但是究竟是谁的损失?”

沈先生的挨骂,以前的,我不知道。我知道的,对他的大骂,大概有三次。

一次是抗日战争时期,约在1942年,从桂林发动,有几篇很锐利的文章,我记得有一篇是聂绀弩写的。聂绀弩我后来认识,是一个非常好的人。他后来也因黄永玉之介去看过沈先生,认为那全是一场误会。聂和沈先生成了很好的朋友,彼此毫无芥蒂。

第二次是1947年,沈先生写了两篇杂文,引来一场围攻。那时我在上海,到巴金先生家,李健吾先生在座。李健吾先生说,劝从文不要写这样的杂论,还是写他的小说。巴金先生很以为然。我给沈先生写的两封信,说的便是这样的意思。

第三次是从香港发动的。1948年3月,香港出了一本《大众文艺丛刊》,撰稿人为党内外的理论家。其中有一篇郭沫若写的《斥反动文艺》,文中说沈从文“一直是有意识地作为反动派而活动着”。这对沈先生是致命的一击。

已经有几篇文章披露了沈先生在1949年前后神经混乱的事,但是在这以前,沈先生对形势的估计和对自己前途的设想是非常清醒、非常理智的。他在1948年12月7日写给吉六君的信中说:“大局玄黄未定……一切终得变。从大处看发展,中国行将进入一个崭新时代,则无可怀疑。”

基于这样的信念,才使沈先生在北京解放前下决心留下来。留下来的,还有朱光潜、杨振声。对于“玄黄未定”之际的行止,他们肯定是多次商量过的。他们决定不走,但是心境是惶然的。

沈先生在精神濒临崩溃的时候,脑子却又异常清楚,所说的一些话常有很大的预见性。

“一切终得变。”沈先生是竭力想适应这种“变”的。他在写给吉六君的信上说:“用笔者求其有意义,有作用,传统写作方式以及对社会态度,值得严肃认真加以检讨,有所抉择。对于过去种种,得决心放弃,从新起始来学习。这个新的起始,并不一定即能配合当前需要,唯必能把握住一个进步原则来肯定,来完成,来促进。”

但是他又估计自己很难适应:

“人近中年,情绪凝固,又或因情绪内向,缺乏适应能力,用笔方式,二十年三十年统统由一个‘思’字出发,此时却必须用‘信’字起步,或不容易扭转。过不多久,即未被迫搁笔,亦终得把笔搁下。这是我们一代若干人必然结果。”

不幸而言中。

沈先生为自己找到一条出路,也可以说是一条退路,改行。

沈先生的改行并不是没有准备、没有条件的。据沈虎雏说,他对文物的兴趣比对文学的兴趣产生得更早一些。他18岁时曾在一个统领官身边做书记。这位统领官收藏了百来轴自宋至明清的旧画,几十件铜器及古瓷,还有十来箱书籍,一大批碑帖。这些东西都由沈先生登记管理。由于应用,沈先生学会了许多知识。无事可做时,就把那些古画一轴一轴地取出,挂到壁间独自欣赏。“我从这方面对于这个民族在一段长长的年份中,用一片颜色,一把线,一块青铜或一堆泥土,以及一组文字,加上自己生命做成的种种艺术,皆得了一个初步普遍的认识。由于这点初步知识,使一个以鉴赏人类生活与自然现象为生的乡下人,进而对人类智慧光辉的领会,发生了极宽泛而深切的兴味。”(见《从文自传·学历史的地方》)沈先生对文物的兴趣,自始至终,一直是从这一点出发的,是出于对于民族、对于民族的历史和文化的深爱。他的文学创作、文物研究,都浸透了爱国主义的感情。从热爱祖国这一点上看,也可以说沈先生并没有改行,只是改变了一下工作方式。

沈先生的转业并不是十分突然的,是逐渐完成的。北京解放前一年,北大成立了博物馆系,并设立了一个小小的博物馆。这个博物馆是在杨振声、沈从文等几位热心的教授赞助下搞起来的,馆中的陈列品很多是沈先生从家里搬去的。中国历史博物馆成立以后,因与馆长很熟,时常跑去帮忙。后来就离开北大,干脆调过去了。沈先生改行,心情是很矛盾的,他有时很痛苦,有时又觉得很轻松。他名心很淡,不大计较得失。沈先生到了历史博物馆,除了鉴定文物,还当讲解员。常书鸿先生带了很多敦煌壁画的摹本在午门楼上展览,他自告奋勇,每天都去,我就亲眼看见他非常热情兴奋地向观众讲解。一个青年问我:“这人是谁,他怎么懂得那么多?”从一个大学教授到当讲解员,沈先生不觉有什么“丢份”。他那样子不但是自得其乐,简直是得其所哉。只是熟人看见他在讲解,心里总不免有些凄然。

沈先生对于写作也不是一下就死了心。“跛者不忌履”,一个人写了30年小说,总不会彻底忘情,有时是会感到手痒的。直到1961年写给我的长信上还说,因为高血压,馆(历史博物馆)中已决定“全休”,他想用一年时间“写本故事”(一个长篇),写三姐(张兆和,沈从文的妻子——编者注)家堂兄三代闹革命。他为此两次到宣化去,“已得到十万字材料,估计写出来必不会太坏……”想重新提笔,反反复复,经过多次,终没有实现。

从写小说到改治文物,而且搞出丰硕的成果,失之东隅,收之桑榆,就沈先生个人说,无所谓得失。就国家来说,失去一个作家,得到一个杰出的文物研究专家,也许是划得来的。

(本文选自沈从文著《花花朵朵坛坛罐罐》,有删节,该书已由重庆大学出版社于2014年3月出版)

来源:中国文化报