人物简介

余秀华,女,生于1976年,湖北钟祥市石牌镇横店村村民。因出生时倒产、缺氧而造成脑瘫,使其行动不便,高中毕业后赋闲在家。2009年开始写诗,代表作《穿过大半个中国去睡你》、《经过墓园》、《摇摇晃晃的人间》等,作品被《诗刊》微信号发布后,她的诗被热烈转发,人们赞叹她诗歌里的文字质朴滚烫、直击人心、有力量。

她在现实世界里直接、莽撞、痛感十足。

余秀华没想到,让自己走红的会是一首关于爱情和肉体的诗。

她是一个女人,农民,脑瘫患者。当然,她更是一个健康的诗人。

她有些抵触外界突如其来的对诗的热捧,还有伴随在这热捧之后的猎奇。

她会自我解嘲,“炒作之后,幸亏你们发现脑瘫不是假的”。在余秀华看来,一切的喧嚣都会过去。

她依然会像自己在诗里所说的那样,“有时我是生活的一条狗,更多时,生活是我的一条狗”。

而她“只有在写诗歌的时候,我才是完整的,安静的,快乐的”。

格格不入的农民

横店是湖北中部一个普通的村庄。

它在余秀华的笔下充满诗意。她描写这里的白云、午后和麻雀。但当被问到家乡对她的意义时,她丢出一句“鬼地方!”

为什么这个名字总出现在你的诗里?

余秀华几乎没有停顿,“因为这个词简单、好用,就跟‘爱情’、‘春天’一样”。

因为疾病,余秀华说话有些口齿不清,面部肌肉的抽搐让她的神情显得有点夸张。但她思维非常快,话说得直而且冲。

不仅是对别人,也包括对她自己。有人小心翼翼地问“你怎么看待别人总提你的身体疾病”,她立刻打断了,“脑瘫。你直接说呗,修饰什么。”

“她与这里显得格格不入。”余秀华的小姨说。在她看来,余秀华脾气古怪,思维跟别人不一样。她在村里跟谁都不怎么熟,也说不上什么话。

母亲说余秀华脾气坏,爱和别人吵架,在村里没什么朋友。余秀华说过,她不甘心于命运,但她所有的抗争都落空。“我会泼妇骂街,当然我本身就是一个农妇”。她和朋友说起自己爱骂人,因为自己爱说真话。

余秀华在村里不怎么走动。这个农妇对村里人聊的家长里短毫无兴致。村里人也没有人读过她写的诗。问起来,他们笑着摇摇头,“看不懂”。

余秀华办了低保,每个月60块钱。去年正月,母亲买回了20多只兔子,给余秀华照看,这些兔子成了她的宝贝,也能卖点钱。每天早起吃饭前,她先去割草,喂饱兔子。

最近,兔子一只只死去,让她感到伤心。

每天上午是她的看书时间。她最喜欢的书是《悲惨世界》,喜欢那本书中的一切——语言、结构、思想,“那种对人性的刻画,真是好!”

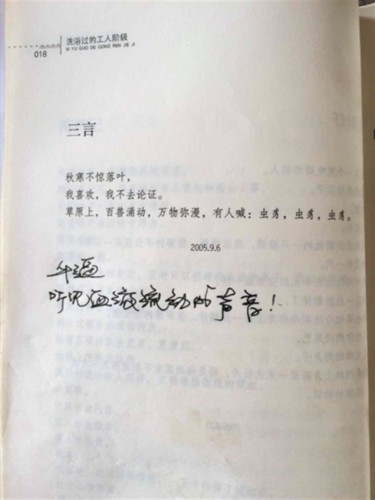

她爱读诗,房间的诗集里,几乎每页都有她随手写下的感受和批注。

午后,她会花很多时间去写作,她的手不灵活,只能用一根手指敲着键盘,把诗的一字一句录进电脑里。

高中毕业,父亲在村里给她盘下一个杂货铺。母亲周金香觉得,女儿的心思根本不在杂货铺上。“她每天都在打电话,不知道跟谁打,一聊好几个小时,有人来买东西她也不搭理”。有一个月电话费花了174块钱。

除了看书,下象棋最让余秀华快乐。她象棋下得好,提起和村里人下棋,她总是笑,“他们老悔棋,就是不让我悔”。徐建国是荆州著名的棋手,在他看来余秀华的象棋水平在县级可以排到前十。他说她下棋“犀利、灵活有力量”,喜欢进攻,有宁为玉碎不为瓦全的气势,“棋风和她文风一样”。

脑瘫者的远方

“这个身体,把我在人间驮了38年了,相依为命,相互憎恨。”她不得不接受身体的缺陷。

在诗里,她说“说出身体的残缺如牙齿说牙痛一样多余”。

远方对她来说有着非同一般的意义。她曾经尝试过离开这个小村庄。

2012年,余秀华第一次离开家乡,去温州一家为残疾人办的厂子打工。那一个月里,她仍然在写诗,晚上把诗读给工友听,“但他们都是木头”,余秀华说。

只一个月,她就回了家,她说因为周围的人太世俗,父母说因为女儿手脚不利索,干活慢。

周金香说,秀华在流水线上,手在撕皮包边的时候总是使不上劲儿,怪搭档没修好边,害她撕不下来,然后跟人家吵架。领导出来调解,说给她换个搭档,她又死活不愿意,说,“这个位置好,别想把我换走!”

打工没挣到钱,回家还借了100块的路费。

那次的逃离对余秀华来说唯一的意义,是让横店村在她心里第一次成了遥远的“故乡”。

2014年12月19日,她在母亲的陪同下去了北京。后来她在博客里写下北京之行略记。

她提到了照顾她的诗友,感慨在人民大学的教室里朗诵自己的诗歌:这是我额外的收获,我更愿意说它是人们敞开怀抱拥抱我的一次美意。

这开敞让她感激。

但她依然强调自己的独立。“我希望我写出的诗歌只是余秀华的,而不是脑瘫者余秀华,或者农民余秀华的。”

无法远行的日子里,余秀华的“远方”寄托于信纸和网络。

1995年,她第一次投稿给《钟祥日报》,一投即中。

母亲说她从初中就有了远方的笔友,后来又有了很多网友。很多人从外地来看她。她也会去钟祥或是荆门会网友。

钟祥论坛上留下了她许多印迹,从2009年开始,她陆续发了很多诗歌帖。从最早发帖开始,她的诗就赢得了很多赞美。2009年,钟祥贴吧的网友们凑钱给她买了台电脑。

在网络上结识的朋友,互相理解、支持、鼓励。说到这儿,余秀华流露出一点感伤,“时间会改变一切,不会一直是这样的。”

有一阵子,余秀华把所有的诗歌群都退了,因为和别人吵架。“因为看得过重,反而更容易吵架、容易伤心。”

余秀华被网友伤害过,一次一个网友约她见面,对方远远见到她真人,就掉头走了。

诗友老井回忆和余秀华的第一次见面,虽然之前知道她是个脑瘫患者,但没有细想过,见了面,老井被余秀华行动和语言的吃力“震撼”了。

老井说余秀华是个苦命的天才。她率真,有些逆反心理,时常在网上得罪人。有些网友攻击她的作品,她喜欢反击,老井劝她假装看不见,她做不到。

这是她自己。

余秀华说,这世上有抵达得了的远方和抵达不了的远方。如今,她仍然在那个叫横店的村庄,割草、喂兔子、下象棋、读书、写作。

女人的爱情

她没想到是一首爱情诗让她走红。

《穿过大半个中国去睡你》里面有肉体,有爱情和远方。

她对这首诗并不是很满意,“那首诗里有些辞藻用得太大了,不够克制。写诗的时候不能自亲也不能自疏,要和自我保持一定距离。”

对丈夫,她似乎更不克制。丈夫被她形容为“青春给予她的一段罪恶”。她在诗里说,婚姻无药可救。

结婚时,余秀华19岁,丈夫尹世平大他12岁。当时,这个四川籍男子在湖北荆门打工。余家人觉得秀华身体有残疾,能找到个对象就不错。尹世平觉得自己年纪大了,又是小学文化,也没什么挑的了。

余秀华年轻时曾担心丈夫会跑掉。在余秀华的口中,丈夫性格火爆,斤斤计较,两人经常吵架。吵完架丈夫也离家出走过,余秀华又把他追了回来。

“现在真是后悔,干吗追他回来?”余秀华说,20年,这段婚姻太累了。

“爱情?有个屁爱情!”有人提到这个字眼,她干脆利落地回答。

余秀华的母亲周金香说,结婚后,女婿一直在荆门市做建筑工人,偶尔回家,孩子两岁后,两人就开始争吵不断。

三年前,因为在荆门讨不到工钱,他又去北京打工,每年只是过年回来。“不喝酒的时候人是很好的,喝了酒脾气稍微暴了点,话多,秀华就嫌烦。”

两人闹过几次离婚,都被余秀华的父母劝阻住了。“死都不能让他们离婚。”

在周金香眼中,女婿是老实巴交的人,肯吃苦,没嫌弃过女儿的身体状况。虽然喝了酒会说些难听话,但不会揭余秀华的伤疤。“日子挺好的,两人又有孩子,都是秀华自己在闹。”

尹世平从没读过余秀华的诗,也没兴趣读。

他关心的并不是余秀华的精神世界。“你们这样捧她都是一时的,过去就没了。你们能不能帮她在北京找份工作啊,一个月能挣一千多块钱就行。”

余秀华把对爱情的态度和渴望都放在了诗里。

“她想给他打电话,说说湖北的高粱酒,说说一个农妇醉酒之后,在大门口拉下裤子解手,说她心里的血都被尿了出来,说她拦住过路的人喊他的名字”。

对于这首诗是否有所指,她说忘了。

关于现实生活中她的爱情,余秀华有点躲闪。她承认,自己写的爱情诗,她在内心都是经历过了这些过程。但具体的“我不能告诉你”。

她只是说,爱情像信仰,信则有,不信则无。下辈子,希望有个人在她19或20岁时走进她心里,因为那个年纪像花一样。

女儿与母亲

提起父亲的时候,余秀华褪去了她的防备。

余秀华和父亲的感情特别深厚,她说父亲在家人中最理解她。

因为出生带来的缺陷,她从6岁才学会走路,那以前,她总是在院门口爬来爬去。

行走对于幼年时代的她非常困难,家人先是给她做了学步车,后来又换成拐棍,再后来终于可以摇摇晃晃地走了。

父亲对她付出的爱也比对弟弟更多。

余秀华八岁才上小学,和小她两岁的弟弟一同入学。那时候上学放学,她都是在父亲的背上。课间休息,他叮嘱老师安排小伙伴轮流陪女儿上厕所。

余秀华上初中时,弟弟总骑一辆28车载着姐姐上学,她身体不协调,在后座上总是坐不稳,弟弟骑起来就会特别艰难,有时候很恼火,对她不耐烦。说到这,父亲余文海形容是哭笑不得,但“感觉心酸”。

余文海回忆起余秀华在高中住校的日子,孤零零地没人照顾她。因为手脚不利索、动作慢,打饭时总抢不过别人,有时候剩饭剩菜也抢不着,一天只能吃上一顿饭。

这段话,余文海花了很久的工夫才说完整,中间几次因为哽咽停下。讲完后,他捂住脸,哭出了声。

余秀华在诗中感叹父亲这么老了也是不敢生出白发的,因为他还有一个残疾的女儿,和一个刚刚成年的外孙。

余秀华的儿子跟了余家的姓。村里人总说,余秀华的儿子“真有出息”。

小伙子今年考上了华中科技大学,读环境工程。在家人口中,孩子内向、懂事,跟母亲的关系特别好。

余秀华的世界里,儿子是重要的感情支柱。她不止一次说,“这是我培养出来的儿子。”

用余秀华的话说,他们母子之间是没大没小、无话不谈的。她偶尔在QQ空间中发牢骚“我今天想×××(某个男人的名字)了”,儿子还会跑去点赞。她也屡次试探,想要挖出儿子的感情生活。

余秀华的朋友圈里除了诗歌外,偶尔也记录着和儿子的互动。今年元旦,她送了儿子一条蚯蚓,儿子一头雾水。她解释,“蚯蚓是用来钓鱼的呀,送你蚯蚓,是要你去钓到一条美人鱼!”

“我不知道儿子有没有读过我的诗,如果读了应该会不好意思吧。”余秀华笑了。

在诗里她这样写:我只是死皮赖脸地活着,活到父母需要我搀扶,活到儿子娶一个女孩回家。

喧嚣与沉默

余秀华不期然的就火了。

几乎是一夜之间,余秀华的一首《穿过大半个中国去睡你》,在微信朋友圈被争相转发,她也被贴上了“脑瘫诗人”、“农民诗人”、“草根诗人”等标签。

余秀华不喜欢被强行赋予的标签。

她在博客里写下这样一段话:我身份的顺序是这样的:女人、农民、诗人。这个顺序永远不会变,但如果你们在读我诗歌的时候,忘记我所有的身份,我必将尊重你。

她说自己不是天才。

为什么能够写出这样的诗?她也不愿意去回答。

面对褒贬不一的评价,余秀华说得最多的一句话是“无所谓”。她并不期待所有人的欣赏。“如果所有人都理解,那就不叫理解。我不需要在任何地方找到理解,不能为任何人而写,只能为自己写。”

但她对诗歌的感受也并不止于直觉上,也有着系统化的反思,她经常修改自己的诗。“沈浩波也许说得对,我的艺术性还不够。”

她觉得行文造句需要不断地修炼和提升境界,要不断突破自己。

她读诗的时候不只是凭着感觉读,她会把每首诗读透,仔细读、思考,把自己的思想放进诗的意象中。在她口中,她的诗是发自于“小我”,基于自己的生活经历和个人体验,以及这其中生发出的想象。

海子也曾让她不能自拔,现在能够批判地看了。她曾在贴吧里贴过一组献给海子的诗,叫做《为海子而哭》,里面写道,“我遇见了披头散发的你/我遇见了口吐火焰的你”。而现在,她可以更批判地看海子的诗了,“也没有那么好,有时太抒情了”。

在余秀华爆红后的几天里,她家的院子挤满了采访的记者、摄像,出版社编辑,还有慰问的领导。面对喧嚣,她在朋友圈里说,“对诗歌而言,这样的关注度实在不应该,超过事情本身都是危险的。不管东南西北风,不管别人怎么说,姑奶奶只是写自己的诗歌,在我力所能及的范围里,尽量写好。呵呵,幸好这样的风刮不了多久。”

她几次对记者提到,“诗是很安静、很私人的,不该经受这样的炒作。”

她对诗充满了敬意。《摇摇晃晃在人间》几乎是她对诗的告白。

她说,它以赤子的姿势到来,不过是一个人摇摇晃晃地在摇摇晃晃的人间走动的时候,它充当了一根拐杖。

“诗歌一直在清洁我,悲悯我”。

■ 诗界评价

●她是中国的艾米丽·迪金森。 ——学者、诗人沈睿

●她的诗兼具深度和灵气,她是个好诗人,天才的。 ——诗友老井

●她的诗,放在中国女诗人的诗歌中,就像把杀人犯放在一群大家闺秀里一样醒目-别人都穿戴整齐、涂着脂粉、喷着香水,白纸黑字,闻不出一点汗味,唯独她烟熏火燎、泥沙俱下,字与字之间,还有明显的血污。

——《诗刊》杂志社编辑刘年

●余秀华在“摇摇晃晃的人间”行走了几十年,当她找到诗歌这支铁拐时,才终于真正站立了起来。 ——湖北诗人张执浩

●她的诗歌有料,有真东西,这是肯定的。但是,也要警惕把她煲成了一锅鸡汤。即使天才也是禁不起透支的。同情也有其限度,一如名声,传播的有效性。一句话,让诗歌回到诗歌,文学归于文学。

——湖北诗人李以亮

●身体患疾为余秀华的创作加上了同情分。 ——评论家、上海译文出版社副社长赵武平

●仅就诗歌而言,余秀华写得并不好,没有艺术高度。这样的文字确实是容易流行的。这当然也挺好,只不过这种流行稍微会拉低一些诗歌的格调。不过再怎么拉低,比起轻浮的乌青体来,总还算不上丢人败兴。

——诗人沈浩波

新京报记者 伍勤 实习生 王蕴懿 周媛媛 湖北钟祥 报道

女诗人余秀华 穿越大半个中国去读你

- 编辑: 纪黎初涵

- 发表于: 2015-01-21 19:14

- 字数:5388

- 人气:1315

- 评论:0

- 收藏:0

- 点赞:0

- 分享: